共通テストで7割前後の得点だったものの、どうしても国公立大学医学部への合格を諦めきれないという受験生もいるでしょう。

この記事では、2025年度入試時点の最新情報に基づき、共通テスト7割からでも医学部合格の可能性を探る方法をまとめました。

共通テスト配点が低く二次試験重視で「逆転合格」が狙える大学や、足切り回避のポイント、限られた時間での学習計画など、現実的な戦略を詳しく解説します。

目次

共通テスト7割で医学部合格は可能?【国公立編】

共通テスト7割(70%)は、医学部志望者の中では相対的に低得点帯です。

国公立大学医学部では、ボーダー(合格可能性の目安)が概ね8割前後〜上位校では9割近くに達しやすく、一次(第1段階選抜)突破自体が厳しくなるケースが多いです。

そのため、二次試験重視型の大学に照準を合わせ、「足切りを回避しつつ二次で稼ぐ」戦略が前提になります。

医学部における「7割」の位置づけ

ボーダーは大学公式の合格最低点ではなく、予備校が模試データ等から推定する合格可能性の目安です。

2025年度は共通テストの平均点が上振れした科目が多く、医学部のボーダーも高止まりの傾向が見られます。

共通テスト7割はこの目安から距離があるため、二次試験の高得点と出願戦略の最適化が必須です。

2025年度共通テストの難易度と志願状況

大学入試センターの公表値では、2025年(令和7年度)の複数科目で平均点が前年より上昇しました。

平均点の押し上げは相対的にボーダーの上振れを招きやすく、医学部を含む高人気学部では安全圏の基準も上がりやすい点に注意が必要です。

合格ライン(ボーダー)から見る逆転合格の難易度

ボーダーは合格可能性50%前後の目安で、大学の実績値である「合格最低点」とは別概念です。

2025年度の医学科入試総括(河合塾)でも、共通テスト上振れの影響と総合難化の傾向が指摘されています。

結論として、共通テスト7割からの合格は難度が高いが、二次配点が高い大学を選び、二次で高得点を取れれば可能性は残る、というのが実態です。

共通テスト配点と二次試験配点の最新動向

共通テスト重視型と二次試験重視型

国公立大学医学部の入試では、大学ごとに共通テストと個別学力試験(2次試験)の配点比率が大きく異なります。

共通テストの配点割合が高い大学は「共通テスト重視型(逃げ切り型)」とも呼ばれ、共通テストで高得点を取れば有利になります。

一方、共通テストの配点割合が低く2次試験の比重が大きい大学は「2次試験重視型(逆転型)」と呼ばれ、共通テストで多少失敗しても2次試験で挽回できる可能性があります。

- 共通テスト重視型(逃げ切り型):共通の配点比重が高い。一次の出来が合否を左右しやすい。

- 二次試験重視型(逆転型):共通の比重が相対的に低い。二次の答案力で挽回しやすい。

どちらの型でも、実際の難易度は大学の募集要項・過去問で確認し、科目の相性も含めて検討することが重要です。

二次試験重視の医学部リスト【2025年度版】

共通テスト比重が相対的に低く、二次試験で挽回しやすい傾向のある大学を中心にピックアップしました。

具体配点は年度で変わるため、最終確認は必ず募集要項でお願いします。

三重大学 医学部:二次の比重が相対的に高く、過去問の反復で答案作成力を磨くことが有効です。

愛媛大学 医学部:二次の比重が相対的に高めです。理科は物理・化学必須など科目要件に注意し、英語の記述対策を厚めに準備します。

信州大学 医学部:全学共通系の出題が中心で対策計画を立てやすい一方、面接の配点が高めです。早期に面接・志望理由の準備を進めます。

大分大学 医学部:二次は標準難度の年が多いですが、一次選抜(足切り)は厳しめの年があるため共通テストの到達度を必ず確認します。

高知大学 医学部:二次で得点を伸ばしやすい年度があり、英語は独自問題への対応が鍵です。

札幌医科大学:二次の配点が相対的に重く、挽回余地があります。募集規模・地域性も事前に確認します。

和歌山県立医科大学:二次重視の系統。地域枠や要件を忘れずに確認。

二次試験重視型大学で逆転合格を狙うポイント

逆転合格が狙える大学の特徴と傾向

以下で、配点設計や過去傾向にもとづく相対的目安(高め/やや高め/標準)で二次重視の傾向をまとめました。

| 大学名 | 二次重視の傾向 | 出願・対策の注意 | 出典 |

|---|---|---|---|

| 愛媛大学 医学部 | 高め | 英語・理数の記述対策を厚めに行い、理科の科目要件(年度指定)を確認する。 | 大学公式 |

| 高知大学 医学部 | やや高め | 英語に独自傾向が見られる年度があるため、過去問で形式に慣れる。 | 大学公式 |

| 信州大学 医学部 | 高め | 全学共通系中心の出題に合わせて計画を立て、面接の比重(年度差)にも備える。 | 大学公式 |

| 大分大学 医学部 | やや高め | 標準難度の二次で答案精度を高める。一次選抜の有無・基準(年度差)を先に確認。 | 大学公式 |

| 和歌山県立医科大学(一般枠) | やや高め | 地域枠や要件を確認し、面接・小論文の準備を早めに進める。 | 大学公式 |

| 三重大学 医学部 | やや高め | 過去問を反復して答案作成力を底上げし、出題傾向に沿って仕上げる。 | 大学公式 |

※最終判断は最新の募集要項でご確認ください。

※二次重視=「二次の配点が共通より相対的に大きい」または「面接・小論文など二次評価の比重が高い」と想定される大学を指します。

逆転合格のチャンスは確かに存在しますが、その大学ごとの特徴を理解した上で挑むことが大切です。

第一次選抜(足切り)のリスクと出願戦略の注意点

足切りとは?医学部での実施状況

「足切り」(第1段階選抜)とは、志願者数が募集定員に対して極端に多い場合に大学側が共通テスト等の成績で一次審査を行い、一定数まで受験者を絞り込む制度です。

医学部では志願者が殺到しやすく、足切りを実施する大学が見られます。

「足切りなし」の大学は本当に狙い目か?

共通テストの出来が悪かった受験生にとって、「足切りを行わない大学」への出願は一見魅力的に映ります。

しかし、足切りなし=易しいというわけでは決してありません。

むしろ足切りが無いからこそ全国から優秀層が集まり、試験本番の競争は極めて熾烈です。

現実的には、「足切りなし」を最優先にして出願校を選ぶ戦略は医学部受験では得策ではありません。

足切りの有無よりも重要なのは自分が二次試験で戦える範囲の大学かどうかです。

足切りは主に志願者過多の際に行われますが、倍率が低いから受かりやすいとも言えない点にも注意しましょう。

共通テストから二次試験までの学習計画と心構え

二次試験までの限られた時間をどう使うか

共通テスト終了後から国公立二次試験までは約約5〜6週間しかありません。

この短期間で逆転を狙うには、二次試験対策に集中する必要があります。

まずは苦手分野の補強です。共通テストで失点した科目や分野は基礎を復習し、配点の高い科目や得意科目を重点的に伸ばしましょう。

ただし、1科目に偏りすぎるのは逆効果です。

次に過去問演習と傾向研究です。

志望校の出題科目や難易度を分析し、傾向に沿った演習を集中的に行います。

特に英語長文や小論文・面接など、大学ごとの特徴的な課題にも早めに着手します。

最後にメンタル管理です。

共通テストの結果は変えられませんが、切り替えて二次試験で最大限の力を発揮することが大切です。

「この1か月で二次を制する」という意識で臨むことで、短期間でも大きな伸びを実現できる可能性があります。

来年度以降を見据えた場合の対策

もし残念ながら今年度の逆転合格が難しく浪人を視野に入れる場合でも、「共通テスト7割」という経験を次に活かすことができます。

浪人を選択する際には共通テスト対策と二次試験対策のバランスを改めて見直しましょう。

二次試験重視の大学を狙うにしても、共通テストであまりに得点が低いと足切りのリスクがあります。

現役時に共通テスト対策が不十分だった場合は、もう一度基礎からやり直し8割以上を取る計画を立てましょう。

一方で医学部合格には最終的に二次試験力も不可欠なので、共通テストで得点を稼ぎつつ二次試験レベルの思考力・応用力を養う勉強を並行する必要があります。

浪人中は時間に余裕がある分、メリハリのある学習計画を心がけ、共通テスト型の問題演習と医学部二次型の問題演習をバランスよく組み入れましょう。

本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

共通テストで思うように得点できなくても、戦略次第で逆転合格の可能性は残っています。

その戦略を実行するためには徹底した学習環境と指導が必要です。

医学部専門予備校 京都医塾では、合格まで寄り添うサポートであなたを全力で支えます。

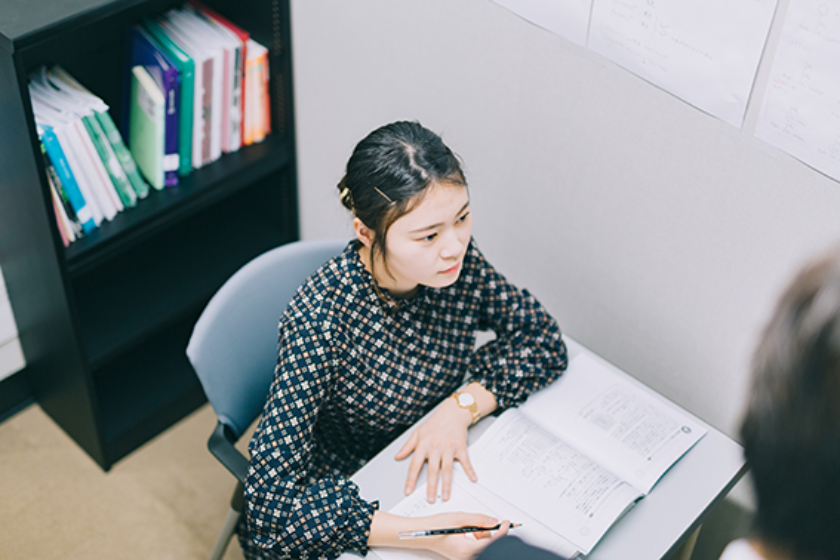

13名の講師チームによる徹底指導

医学部受験では全教科の総合力が問われます。

医学部専門予備校 京都医塾では、生徒一人に平均13名もの講師陣がチームを組み、各科目のプロ講師が情報を共有して指導方針を統一するため、特定科目に偏らずバランス良く実力を伸ばせます。

重点科目の見極めから課題配分まで講師陣が緻密に連携し、一人ひとりに合った指導を実現します。

弱点を補強しながら総合点を底上げすることが可能です。

弱点克服のオーダーメイドカリキュラム

医学部専門予備校 京都医塾では、一人ひとりの習熟度や志望校に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成します。

例えば英語は11段階、化学は12段階など科目ごとに細かくクラス分けされ、得意科目は上位クラス・苦手科目は下位クラスで受講可能です。

その4科目クラスの組み合わせだけでも1万通り以上に及び、さらに個別指導を組み合わせることで弱点を徹底補強。

カリキュラムは模試結果や日々の学習状況に応じて随時見直し・最適化されるため、常に現状に合ったプランで無駄なく学力を伸ばすことができます。

合格まで寄り添うトータルサポート

医学部専門予備校 京都医塾は医学部に合格するその日まで、生徒に寄り添った総合サポートを提供します。

出願校の戦略立案から願書の記入指導、面接・小論文対策まで、あらゆる面をきめ細かくサポートします。

受験スケジュールの管理も担任が徹底フォローし、私立大学医学部の複数受験にも万全を期します。

遠方での受験時には担当講師が同行し、現地での宿泊手配から試験当日の送迎・直前指導まで全面的にサポートします。

さらに入試直前期も対策授業を継続し、本番直前まで学力向上に努める徹底ぶりです。

こうした手厚い支援によって直前期に実力を大きく伸ばし、後期試験で合格を勝ち取る生徒も毎年輩出しています。

まとめ

共通テスト得点率7割程度の受験生が国公立大学医学部に逆転合格するには、どのような戦略が必要なのでしょうか。

この記事ではその可能性を最新データと実例をもとに探りました。

共通テスト配点の低い大学への出願戦略や足切り回避のポイント、二次試験までの限られた期間での学習計画など、現実的な対策をまとめています。

とはいえ、共通テストで出遅れた状況から難関医学部に挑むのは決して簡単ではなく、戦略を知っていても自力で実行し切れるか不安に思う受験生も多いでしょう。

医学部専門予備校 京都医塾 なら、豊富な指導ノウハウと高い合格実績を持つプロ講師陣が戦略立案から日々の学習管理まで伴走し、一人ひとりの逆転合格プランを最後まで支えます。

まずは医学部専門予備校 京都医塾の学習環境と指導を直接確かめ、今の自分に必要な対策を知ることから始めてみませんか。

京都医塾では、授業体験や校舎・寮見学、学力診断と個別相談がセットになった1泊2日医学部合格診断ツアーを実施しています。

交通費・宿泊費は京都医塾が全額負担するため、遠方からでも負担なく参加可能です。

ぜひお気軽にこのツアーに参加して、自分の可能性を確かめてみてください。