医学部は大学入試の中でも最難関といわれ、一度では合格できず再受験に挑戦する人も少なくありません。

しかし再受験生活には、想像以上の苦労から「やめておけばよかった」と後悔してしまう場面も多くあります。

2025年度(令和7年度)の大学入学共通テスト志願者495,171人のうち、既卒者数(いわゆる浪人生)はわずか13%程度にすぎません。

現役生が圧倒的に多数を占める環境に身を置くことで、仲間の輪に加われない孤独や焦りを感じやすいのも無理のないことです。

そこで本記事では、医学部再受験で陥りがちな「やめておけばよかった」と感じる場面を整理し、後悔しないための実践的な対策と長期戦を乗り切る心構えをお伝えします。

目次

医学部再受験で「やめておけばよかった」と思う原因

医学部への再受験には多大な時間と努力が必要ですが、その道中や合格後に思わず「やめておけばよかった」と感じてしまう瞬間があります。

ここでは、医学部再受験者が後悔しがちな代表的な原因を5つ取り上げ、その背景を見ていきましょう。

思った以上に勉強が進まないとき

再受験生活に入ってみて、計画通りに学習が進まず焦るケースです。

若い頃に比べて暗記や問題処理に時間がかかり、「自分の脳が鈍くなったのでは」と感じる人もいます。

そのうえ、自身が受験生だった頃から入試制度が変わり、試験の傾向も更新されている可能性があるでしょう。

例えば2021年度から導入された大学入学共通テストは旧来のセンター試験と出題傾向が異なり、過去の感覚のままでは歯が立たない場合もあります。

こうした要因で思うように学習が進まないと、「このまま続けても合格できないのでは」と不安が募り、再受験の決断自体を後悔してしまうことがあります。

お金の計算が甘くて行き詰まるとき

再受験には経済的な負担も大きくのしかかります。

浪人中の予備校代や生活費も必要になるため、再受験が長引くほど家計への圧迫は深刻になります。

こうした費用を「なんとかなるだろう」と楽観的に見積もっていた結果、貯金が底をついたり多額の借金を背負ったりして行き詰まるケースも少なくありません。

学費や受験費用の不足で夢の継続が危ぶまれる状況に直面すると、「最初から再受験なんて選ばなければよかった」と強い後悔に襲われることになります。

年下の同級生との関係に疲れるとき

念願叶って医学部に合格した後、周囲の同級生が自分より何歳も年下という状況に戸惑う人もいます。

再受験生として入学すると、同学年には現役~1浪程度の学生が多くいます。

年齢が離れていることで話題や価値観のギャップを感じ、人間関係の構築に疲れてしまうケースもあるでしょう。

例えば、年下の同級生から必要以上に敬語を使われたり、逆に自分の方が遠慮してしまったりすると、教室やグループ活動で孤立感を抱くこともあります。

また、自分が年長だからと無理にリーダーシップを発揮しようとして空回りするなど、年齢差がストレスの原因になってしまうこともあります。

その結果、「若い頃に素直に別の道に進んでいれば、こんな苦労はしなかったのでは」と後悔してしまうこともあります。

こうした悩みに対しては、サークルや部活動に参加して積極的に交流を図るなど、自分から壁を取り払う工夫も必要です。

年齢の違いはありますが、同じ医学部生という共通点を生かし、オープンな姿勢で関係を築いていけば次第に溶け込めるでしょう。

就職で不利を感じて焦るとき

再受験の末に医学部を卒業する頃には、同級生よりも年齢が上になっています。

そのため就職活動や研修医としてのスタートで、自分の年齢が不利に働くのではないかと不安を覚える人もいます。

年齢を重ねてから医師になる場合、就職活動や研修医としてのスタート、専門医取得や学会活動など、年齢が影響する可能性のある分野への挑戦に躊躇せざるを得なかったり、一人前になるまでに現役合格者以上の努力が求められたりするでしょう。

また、社会に出れば自分より年下の上司や先輩医師の指導を受ける場面もあり得ます。

プライドが高い人ほど「自分は周囲より出遅れている」という劣等感から精神的に追い詰められ、「今さら医師になっても報われないのでは」と後悔してしまうこともあるでしょう。

こうした状況に備えるには、学生のうちから対人スキルを磨き、年齢に関係なく学び続ける姿勢を持つことが大切です。

年齢によるハンデは確かにありますが、自らの努力と心構え次第でカバーできる部分も大きいのです。

受験をやめるタイミングを見失ったとき

「次こそ合格できるはずだ」と信じて再受験を重ねるうちに、引き際を見極められなくなるケースもあります。

医学部受験は非常に狭き門であり、どれだけ勉強を続けても合格が保証されるものではありません。

受験をやめる決断は難しく、「なぜあの時点で別の道に切り替えなかったのか」と取り返しのつかない後悔を抱えることになりかねません。

こうした事態を避けるためにも、再受験を始める段階で「○浪まで」という期限や、医学部以外の進路の選択肢をあらかじめ決めておくことが大切です。

また、自分の現在の成績や生活状況を冷静に見つめ直し、「これ以上は心身や経済的に持たない」と感じたら勇気を持って方向転換する覚悟も必要でしょう。

それは決して逃げではなく、新たな人生を踏み出す前向きな決断です。

医学部再受験で後悔しないためにできる対策

以上のような後悔を避けるために、再受験生が今から実践できる具体的な対策を3つ紹介します。

学習面・環境面から準備を整えることで、不安要素を減らし後悔の芽を摘むことにつながります。

自分に合った学習スタイルを見つける

再受験を成功させるには、闇雲に勉強時間を増やすよりも「効率よく合格につながる勉強法」を見極めることが重要です。

人それぞれ得意科目や生活リズム、記憶のしやすい方法は異なります。

まずは自分の性格や現状の学力を分析し、最適な学習スタイルを確立しましょう。

例えば、独学でモチベーション維持が難しい人は勉強計画を細かく立てて実行したり、誰かに進捗を報告したりすると良いでしょう。

逆に自分のペースでじっくり理解したい人は、図書館や自習室で集中する時間を確保するのも手です。

暗記が苦手に感じる場合は、スマートフォンの単語カードアプリや音声教材を活用してスキマ時間に反復学習するなど、工夫次第で効率は上がります。

また、若い現役生と同じ方法では効果が薄いと感じる場合、自分なりの工夫を取り入れることも大切です。

過去問演習の際に間違えた問題ノートを作成する、友人と問題を出し合って知識を定着させる、朝型・夜型どちらが集中できるか試してみる等、自身にフィットする勉強法を模索しましょう。

それによって学習効率が上がり、合格までの期間を短縮できれば、結果的に金銭面や精神面での負担も軽減できます。

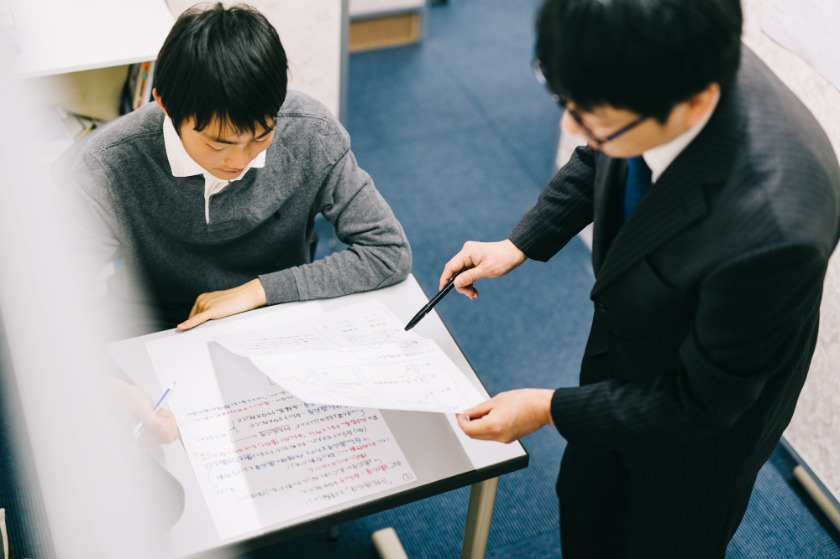

予備校・塾を賢く使って最短ルートを狙う

独学だけで医学部受験に挑むのは容易ではありません。再受験生こそ、医学部受験専門の予備校や塾といった「プロの力」を賢く活用することが合格への近道になります。

医学部専門予備校には受験ノウハウを熟知した講師や最新の入試情報が集まっており、自分では気づけない弱点の補強や効率的な学習計画の指導を受けることができます。

特に再受験生の場合、ブランクや前回不合格だった原因を客観的に分析してもらうことで、次の試験までに重点的に克服すべき課題が明確になります。

また、予備校では同じ志を持つ仲間に出会えるため、切磋琢磨しながらモチベーションを維持できる点も大きな利点です。

もちろん予備校や塾の費用は決して安くありませんが、独力で何年も不合格を重ねるより、専門的な指導で最短合格を目指す方が結果的に時間と費用の節約になる場合もあります。

重要なのは、自分に合った予備校を選び主体的に活用することです。

与えられた課題をこなすだけでなく、わからない点は積極的に質問し、模試の結果なども踏まえて講師と戦略を練りましょう。

「合格のために使えるものは何でも使う」という柔軟な姿勢で、最短ルートでの合格を目指してください。

不安やストレスを和らげるメンタルケア

長い受験生活では、学力の向上だけでなくメンタルケアも欠かせません。

浪人生は孤独感や将来への不安を抱え込みやすく、そのストレスで勉強のパフォーマンスが落ちてしまうこともあります。

そこで、意識的に心のケアを行い、健全な精神状態を保つことが合格への土台となります。

まず、規則正しい生活リズムを維持しましょう。

夜型になりがちな浪人生活ですが、毎日決まった時間に起床・就寝し、食事をとることで体調を整えることがストレス耐性につながります。

また、適度にリフレッシュする時間を設けることも大切です。

週に一度は思い切って勉強から離れて休息日を作ったり、軽い運動を日課に取り入れたりすることで、緊張しっぱなしの心身をリセットできます。

例えば、20~30分の散歩や軽いジョギングは気分転換になるうえ、夜の睡眠の質向上にも効果があります。

さらに、不安な気持ちや悩みは一人で抱え込まないようにしましょう。

信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなるものです。

誰かに気持ちを打ち明ければ、「自分は一人じゃない」という安心感が得られ、また頑張ろうという活力が湧いてきます。

メンタル面の安定は学習効率にも直結します。

勉強の合間に深呼吸やストレッチなどを実践するのも効果的です。

自分なりのストレス発散法を見つけて、長丁場の受験生活を乗り切りましょう。

浪人生が長期戦を乗り切るための心構え

再受験の勉強法や環境を整えることに加えて、最後は長期戦に挑むうえでのマインドセット(心構え)について確認しましょう。

精神的にぶれずモチベーションを維持することが、結果的に「後悔しない」受験生活につながります。

医師を目指す理由を見失わない

勉強が辛くなったときほど、原点に立ち返ることが大切です。

なぜ自分は医師になりたいのか、その理由や熱意を常に心の支えにしましょう。

人によっては「家族の病気をきっかけに医療に携わりたいと思った」「地域医療に貢献したい」という強い動機があるはずです。

再受験の過程で成績や周囲の状況に心が揺れそうになったときは、初心に立ち返ってその思いを書き出してみたり、将来医師として働く自分の姿を具体的にイメージしたりしてみてください。

そうすることで、一時的な不合格やスランプにも耐え抜く粘り強さが生まれます。

自らの目標意識を明確に持ち続けることが、長丁場の受験生活で心が折れそうな場面でも踏みとどまる原動力となるのです。

経済的な備えと支援制度を活用する

長期戦を戦ううえで、経済的な不安を極力減らす工夫も必要です。

再受験に専念する間はアルバイト収入も限られ、学費や生活費の負担が重くのしかかります。

したがって、事前に十分な資金計画を立て、公的な支援制度も積極的に活用しましょう。

例えば、国の高等教育修学支援制度(授業料減免・給付奨学金)は基本的に高校卒業後2年以内の学生が対象であり、多くの社会人再受験生は給付型奨学金の恩恵を受けられません。

しかし、各大学には独自の授業料免除制度があり、経済状況や成績に応じて授業料の全額・半額を免除してもらえる場合があります。

また、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金(第一種〈無利子〉・第二種〈有利子〉)は再受験生でも申し込み可能です。

特に利子付きの第二種奨学金は比較的利用しやすく、学費や生活費の足しにできます。

さらに、地方自治体や病院が医師確保のために設けている奨学金制度も検討に値します。

地域によっては、在学中の学費を全額貸与(あるいは給付)し、その代わり卒業後に一定期間その地域の医療機関で勤務することを条件とする制度があります。

自分が将来働いてもよいと考える地域であれば、こうした制度を利用することで経済的不安を大幅に軽減できます。

加えて、国の教育ローン(日本政策金融公庫)や民間金融機関の教育ローンも視野に入れ、必要ならば親ではなく自分自身を借入人として利用することも可能です。

「お金の心配がない」という安心感があれば、勉強にも一層集中でき、結果的に合格を引き寄せることにつながるでしょう。

家族や仲間と一緒に挑戦する意識を持つ

再受験は自分との戦いである反面、一人きりで抱え込まないことも大切です。

長期間にわたる浪人生活では、周囲の支えや励ましが大きな心の支えになります。

浪人生本人は親に心配をかけまいとして不安を隠しがちですが、親や家族はあなたの合格を誰より願っている応援者です。

遠慮せず、自分の現状や悩みを正直に打ち明けてみましょう。

親御さんからの温かい励ましの言葉は、あなたのモチベーションを高めてくれるはずです。

また、身近に同じ志望を持つ仲間がいれば、ぜひ情報交換や励まし合いをしてください。

予備校で知り合った再受験仲間や先に医学部に進んだ友人も貴重な存在です。

悩みを聞いてくれたり応援してくれる友人や家族は大切にしましょう。

同じ境遇の浪人仲間はもちろん、先に大学生活を送る友人に相談に乗ってもらうことで、孤独感が和らぎ勇気づけられることもあります。

身近な家族との関係も良好に保てれば、浪人生活の心の充実度が違います。

感謝の気持ちを伝えたり、家事を手伝ったりして家族と協力しながら乗り越えているという意識を持ちましょう。

一人では達成が難しいことも、誰かと一緒なら乗り越えられるものです。

「自分は支えられている」という実感が、自信と最後までやり抜く力につながります。

本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

13名講師チームが全科目最適化

医学部専門予備校 京都医塾では、生徒一人に対して13名の講師がチームで指導します。

各教科の担当が情報を共有し、指導方針を統一することで「今どの科目に時間を投下すべきか」「課題配分は適切か」を常に最適化できることが特徴です。

また、三者面談で習熟度や受験校方針を確認し、保護者にも学習状況を丁寧に共有します。

チームでの横断した管理により、科目ごとの偏りや迷いを最小化できます。

教科別に最適化する個別カリキュラム

集団授業は教科ごとに細かくレベル分けを行い、英語は11クラス、化学は12クラスなど習熟度に応じた編成を行います。

得意な科目は上位クラス、苦手な科目は基礎からという科目別の組み合わせに、1対1の個人授業を重ねて弱点を徹底補強します。

必要に応じて学期途中でもカリキュラムを柔軟に更新し、最短距離での到達を図ります。

出願計画から当日同行まで伴走

私立医学部の複数日・複数会場入試に合わせ、移動を含めた受験日程のスケジューリングや出願戦略の立案、願書や志望理由書の記入まで講師が丁寧に支援します。

遠方受験では講師・スタッフがともに上京し、準備した宿泊所に同行して起床や食事の管理、試験会場への送迎までサポートします。

直前期からは入試問題を毎日解き直して力を磨き、最後の1点を積み上げる体制で合格まで寄り添います。

入試本番で力を出し切るための環境を整えています。

まとめ

この記事では、医学部再受験で「やめておけばよかった」と感じやすい場面や原因を整理し、学習スタイルの確立、予備校の活用などの対策や心構えもまとめました。

後悔の要因を言語化し、対策と心構えを分けて考えることで、次の行動に結びつけやすくなります。

それでも医学部の再受験において、一人では判断が難しい局面は続くこともあるでしょう。

医学部専門予備校 京都医塾なら、教科別に最適化されたカリキュラムや出願から当日までの徹底サポートで、不安を具体的な行動に変えることが可能です。

まずは学力診断が受けられる1泊2日医学部合格診断ツアーをご活用ください。

参加費は無料で、保護者・生徒様の交通費と宿泊費も全額負担しています。

遠方からでも参加しやすく、現状と課題を明確にし、納得のいく対策を見つけられます。