医学部合格を目指すには、膨大な知識を効率よく記憶し、必要な場面で瞬時に引き出せる力が求められます。

近年、記憶定着に有効な学習法として再評価されているのが「音読」です。

視覚・聴覚・発声運動を同時に使うこの方法は、脳科学的にも記憶力を高めることが示されています。

今回の記事では、音読による暗記の効果と仕組み、15分でできる実践法、科目別の活用コツ、注意点まで具体的に解説します。

目次

音読しながら暗記とは?脳科学根拠を解説

音読は、「目で読む(視覚)」「耳で聞く(聴覚)」「声を出す(運動)」という3つの感覚を同時に使うことで、記憶形成に強く関与する海馬を多方面から刺激します。

これにより、同じ情報でも「重要」と判断され、長期記憶へと移行しやすくなります。

また、声のリズムや抑揚は感情記憶を司る領域を刺激し、内容を思い出すきっかけにもなります。

こうした「マルチモーダル学習」は、黙読に比べて記憶保持率が約1.5倍高くなるという研究報告もあります。

音読×暗記で得られる3つの効果

音読は単なる読み上げではなく、記憶・理解・集中といった学習の根幹に深く関わる学習法です。

ここでは、受験勉強において音読と暗記を組み合わせることで得られる代表的な3つの効果を紹介します。

記憶の保持率アップ

音読の最大のメリットは、情報の入力経路が増えることで記憶の定着率が飛躍的に高まる点です。

カナダ・ウォータールー大学の実験では、同じ単語リストを①黙読、②他者の朗読音声を聴取、③自分で音読、という三つの方法で記憶した結果、24時間後の再テストでは③の音読が①の黙読の約2倍の成績を記録しました。

これは、自分の声を使うことで「自己関連情報」として脳に強く刻まれる「発話効果(productioneffect)」によるものです。

医学部入試では、類似語句や化学式などを大量に正確に覚える必要がありますが、音読を取り入れることで微妙な違いを確実に識別しやすくなります。

音読は視覚だけの学習に比べて多重符号化が可能で、「忘却曲線」の下降を緩やかにし、復習の頻度を減らす効果があります。

その結果、同じ学習時間でも復習に費やす回数を抑えられ、過去問演習や記述対策に時間を回せることもメリットです。

理解力が深まる

音読は単なる暗記にとどまらず、理解を深めることにもつながります。

文章や公式を声に出す過程で、無意識に区切りや抑揚が加わり、主語と述語、原因と結果など論理的な構造が自然と整理されていくからです。

これはワーキングメモリへの再配置、すなわちリハーサルの役割を果たし、抽象的な内容を具体的にイメージし直す手助けになります。

特に、生物や化学の代謝経路、倫理社会の概念図など、構造が複雑な単元では、音読によって重要語句に意識的にアクセントをつけることで、情報の階層性が強調され、視覚的・聴覚的にスキーマが整理されやすくなります。

その結果、細かい知識も「どこに属する情報か」という文脈とともに記憶され、論述や記述式の問題でも活用しやすくなります。

集中が続く

長時間にわたる受験勉強では、集中力の持続が成果を左右します。

音読は、発声というリズム運動が脳の網様体賦活系を刺激し、前頭前野の血流を増加させることで、注意力の低下を防ぐ効果があります。

また、音読には周囲の雑音をマスキングする効果もあり、自習室でのページをめくる音や鉛筆の筆記音などによる集中の妨げを軽減できます。

たとえば、静かな環境では他人に迷惑をかけることなく音読を取り入れられるため、この効果を最大限に引き出せます。

音読の習慣が身につけば、本番の試験中に隣の受験生がペンを落とすといった突発的な音にも動じず、自分のペースを維持できる耐性も養われます。

15分でできる音読と暗記の手順

「どこから始めたらいいか分からない」「時間が足りない」という声に応えるために、音読を活用した暗記法を3ステップ・15分で完結する形で紹介します。

| ステップ | やること | ポイント・目的 |

| ①黙読 | テキストを静かに読む | 全体の流れをつかむ。内容と構造をざっくり理解する。 |

| ②音読 | 声に出してゆっくり読む | 発音に気をつけて、重要語句にアクセントを置く。 |

| ③自分に説明 | 内容を口頭で要約・説明する | 知識の整理と定着。検索練習にもなる。 |

この3ステップを15分1セットとし、1日1〜2セットの実施で効果が期待できます。

【科目別】音読暗記のコツ

音読暗記の効果は、教科の特性に応じたやり方を工夫することでさらに高まります。

各科目に適した具体的な音読のコツを見ていきましょう。

英語|長文とリスニングを同時強化

英語学習では音読を取り入れると、長文読解とリスニングを同時に伸ばせます。

まずモデル音声に少し遅れて真似して発音する「シャドーイング」でイントネーションを体得し、次に音声と同時に読む「オーバーラッピング」で発音筋を鍛えます。

最後に英語から日本語の意味のかたまりごとに即座に訳す練習「サイトトランスレーション」を挟むことで意味の塊を瞬時に把握できるようなトレーニングが可能です。

数学・理科|公式・用語を声で定着

数学や理科では、「抽象的な公式を声に出して言語化する」ことが学習効果を高めるポイントです。

リズムに乗せて唱えながら、ノートに書くことで視覚と聴覚を連携させることができます。

重要なのは「目を閉じても声の手がかりで公式や用語を思い出せるか」という点です。

これが可能になると、試験中の論述や計算時に気持ちも安定しやすくなります。

また、法則の条件や例外を一緒に音読することで、知識が断片ではなく背景とともに統合され、応用力の向上につながります。

国語・社会|リズムと物語で覚える

国語や社会科目は語彙と事象の時系列を物語仕立てで紐づける音読が効果的です。

古文単語を五十音順に歌うのではなく、実際の文章を抜き出し情景ごと声に出すことで、意味と感情を一体化できます。

日本史では「5W1H音読」を導入し、「どこで、誰が、何を、なぜ」と自分の声で問いを立てながら読み進めると、単純な名称暗記が関係性の理解へと発展します。

社会科は数字や年号が多いため、語尾韻やゴロ合わせも併用し、音読時に手を使って年表を指で追うことで運動感覚を追加し、記憶のフックを増やしましょう。

リズムを崩さずに繰り返すことで、たとえ部分的に忘れてもリズムが手がかりとなり、残りの情報を思い出せる可能性を高められます。

音読しながら暗記する際の注意点と対策

音読は非常に効果的な学習法ですが、誤ったやり方や習慣化の落とし穴もあります。

ここでは、よくある注意点とその対策について整理し、効果を最大限に引き出すためのポイントを解説します。

誤った発音が定着してしまう

音読にはメリットが多い反面、誤った発音やアクセントがそのまま長期記憶に固定されるリスクがあります。

英語ではLとR、母音の長短、語尾の無声音化など日本人が苦手とするポイントが定着してしまうと、リスニングやスピーキングで大きな足かせになります。

対策としては以下の三段階が有効です。

①ネイティブまたは準ネイティブ音声を手本にする

②スマートフォンで自分の音声を録音しスペクトラム表示で比較する

③AI発音チェッカーで客観スコアを確認する、

対策を怠ると、受験本番で英文を音読しながら内容を把握する速度が落ちるだけでなく、面接試験での専門用語発音ミスにもつながります。

学習初期段階でこそ時間を割き、正しい音を体に染み込ませておくことが重要です。

目的があいまいで作業化してしまう

音読を習慣化しようとすると、やがて「ページを開いて読むこと自体」が目的化し、内容の理解や定着が置き去りになるケースがあります。

これを防ぐには、音読を始める前に覚えたい内容をメモに書き出し、終了後にメモのチェックを行うというループを徹底することが有効です。

適切な目標設定と振り返りを怠ると、「読んだ気分」だけが積み上がり、本質的な得点力が伸びないまま過去問演習期を迎える可能性があるため注意が必要です。

復習不足で忘れてしまう

音読は初回学習時のインパクトが大きい一方、復習を怠ると忘却自体も加速度的に進む点を忘れてはいけません。

忘却曲線の研究によれば、人は1日後に約70%を忘れますが、24時間以内の再音読で保持率は90%以上に回復します。

そのため、翌日、1週間後、1か月後の少なくとも3回は同じ範囲を音読しましょう。

カレンダーにリマインダーを設定するなどして「次に読む日を決めてから閉じる習慣」の徹底がおすすめです。

時間がないときは、声量を落としたサイレント音読でも効果がありますが、口を動かす運動情報を残すよう意識しましょう。

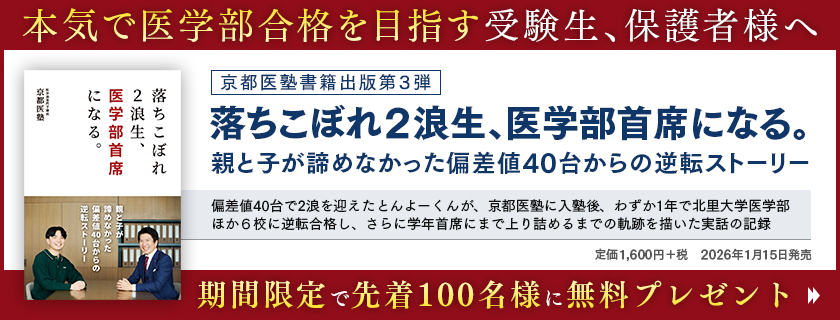

本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

医学部合格には、徹底した計画と実行を継続する環境が不可欠です。

特に音読のような日々の積み重ねが合否を分ける学習法では、正しい方法とペース配分の指導が重要になります。

こうした細部の学習管理までを担任制で支え、生徒一人ひとりを医学部合格へと導く医学部専門予備校 京都医塾の強みをご紹介します。

年間計画まで数値化するオーダーメイド設計

医学部専門予備校 京都医塾では、学習スケジュールを「年間・月間・週間・1コマ」に細分化し、到達度を常に数値で管理します。

全コースがオーダーメイド制なので、入塾時に行う学力診断と志望校分析をもとに、各科目の到達時期と自習時間まで逆算して設定が可能です。

講師は70名以上、その約7割が京都大学出身という専門家集団です。

チームで作成したプランは毎週の面談で実施率をチェックし、達成度が下がれば即リスケジュールします。

医学部合格につなげるには、こうした「数字で語れる計画」が必要です。

3名体制の担任チームが学習と生活をフルサポート

講師は平均13名で1チームを組むため、理解度の穴を複数の視点から洗い出し、チェックや復習ペースの微調整まで即対応が可能です。

学習コーチは週1回のカウンセリングで生活・メンタル面を把握し、睡眠時間や食事内容を起点とした学習アドバイスを行います。

管理栄養士監修の1日3食や寮母常駐の学寮など、生活面のインフラも整備されているため、勉強だけに集中できる環境が持続します。

個別ブースと静音環境で音読し放題

医学部受験には、雑音や移動のストレスなく机に向かえる環境が欠かせません。

京都医塾の高卒生専用フロアには一人につき一つの広めの個人ブースを完備。

教材を置いたまま、自習・課題・個別指導を同じ席で完結できます。

ブース上部はオープンですが、静音設計の空調と吸音パネルで生活音が抑えられ、筆記やタブレット操作に集中しやすいことが特徴です。

まとめ

音読学習は、「声に出す」ことで暗記力を高め、内容理解や集中力の持続にもつながる極めて実践的な学習法です。

この記事で紹介したように、黙読→音読→口頭説明という15分サイクルは、短時間でも高い効果が期待できるうえ、英語・理科・社会など様々な科目に応用可能です。

ただし、音読はやり方やタイミングを間違えると、誤った知識の定着や形だけの作業化といった落とし穴に陥ることもあります。

復習のペースがつかめないと感じている方も少なくないでしょう。

そうした方にこそおすすめしたいのが、医学部専門予備校 京都医塾の「1泊2日医学部合格診断ツアー」です。

診断では、あなたの現在の学力と志望校との距離を明確にした上で、最適な学習戦略をご提案。

しかも、交通費・宿泊費は無料で、費用の心配なく医学部合格のための第一歩を実感できます。

あなたに合った「勝てる勉強法」が、ここで見つかるはずです。