共通テストの英語はリーディングとリスニングで構成されており、中でもリーディングは80分の制限時間内で大量の長文を処理しなければなりません。

「いつも最後まで解ききれない」「どの大問にどのくらい時間を使えばいいかわからない」と悩む受験生も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、共通テスト英語リーディングにおいて時間不足で焦らないために、最後まで解ける時間配分の目安や勉強法を解説します。

正しい勉強法で適切な時間配分を身につけて、英語の点数アップを目指しましょう。

目次

共通テスト英語の概要

共通テストの英語にはリーディングとリスニングがあります。

それぞれの試験時間や配点を解説します。

また、共通テスト英語の平均点も紹介しますので、自分の目標点数を立てる目安にしてください。

共通テスト英語の試験時間と構成、配点

共通テスト英語は「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」「論理・表現Ⅰ」を出題範囲とし、リーディングとリスニングで問題が構成されています。

試験時間はリーディングが80分、リスニングが60分(解答時間は30分)で配点はどちらも100点となっています。

2025年度の共通テストでリーディングの構成が大問6から大問8に変更されました。

大問数は2つ増えましたが大問6のときにあったA・B問題の分類がなくなりました。

2024年度と比較し設問数は49から44へと5つ減っており、問題数が増えたわけではありません。

共通テスト英語の平均点

共通テストの平均点は大学入試センターのホームページで公開されています。

共通テストが始まった2021年度からの平均点は以下のとおりです。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

| リーディング | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 | 57.69 |

| リスニング | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 | 61.31 |

平均値の推移を見ると、2025年度は2024年度と比較するとやや上がりましたが、リーディングはおおむね55点前後、リスニングは60点前後で推移しています。

偏差値でみると、80点で約60、90点で約65、100点満点で偏差値が約70でした。

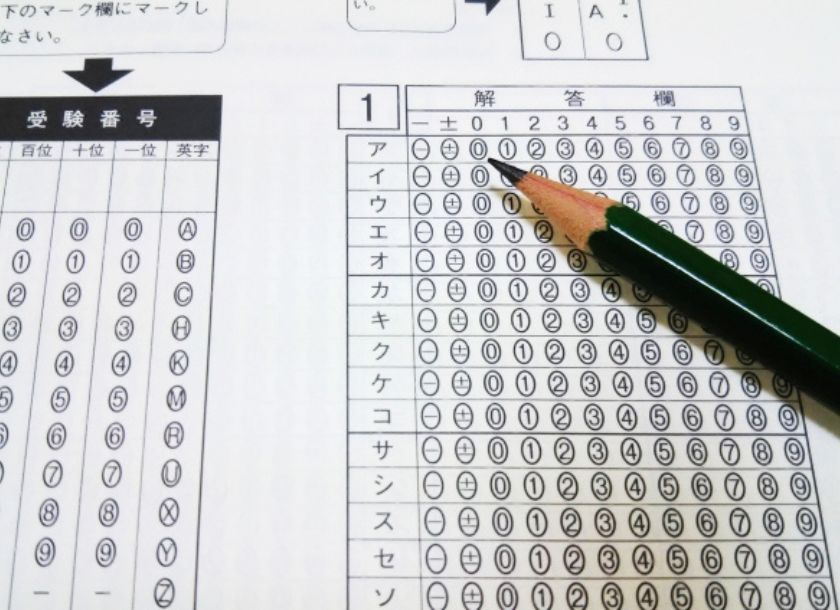

共通テスト英語リーディングの時間配分

共通テスト英語の試験時間はリーディングが80分、リスニングが30分です。

リーディングは80分という時間内に大問8を解答していかなければなりません。

時間切れで最後まで解けないと、本来とれるはずだった得点を逃してしまうことになります。

最後まで解ききるために時間配分を考慮することが重要です。

大問ごとの時間配分の目安は以下のとおりです。

| 大問 | 時間配分の目安 |

|---|---|

| 1 | 4分 |

| 2 | 6分 |

| 3 | 6分 |

| 4 | 7分 |

| 5 | 10分 |

| 6 | 15分 |

| 7 | 15分 |

| 8 | 17分 |

最初の短文問題は4〜6分程度で素早く解き、後半の長文問題に時間をかけられるようにします。

時間内に解ききるための対策4選

大問ごとの時間配分の目安がわかってもすぐに実践するのは多くの人にとって困難です。

ここでは、時間内に解ききるための対策を4つ紹介します。

時間配分を意識する

繰り返しになりますが時間配分を意識するのが大切です。

想定した時間内に各大問を解くように、時計を確認しながら解答します。

リーディング問題は時間との勝負です。

想定の時間を2分以上オーバーするようなら、とりあえず解答用紙にマークを入れて次の問題へ進みましょう。

問題用紙に印をつけておくと時間が余った時にすぐに見直せます。

解けない問題に固執しない

時間切れになる人の多くがやりがちなのが「あと少し時間をかけたらわかるかもしれない」と一つの問題に時間をかけすぎてしまうことです。

しかし前半の問題に時間をかけてしまうと後半で時間切れになる恐れがあります。

もしも時間をかけて導き出した解答が間違っていたら、時間をかけた問題と、時間切れで解けなかった問題の両方の得点を失います。

想定よりも時間がかかる問題は飛ばして次へ進みましょう。

スキミングとスキャニングを使い分ける

長文問題を速く解くためのテクニックとして、スキミングとスキャニングがあります。

共通テストでは問題文をじっくり読む時間はありません。

早く正解を導き出すためにスキミングとスキャニングを駆使します。

- スキミングとはさっと全体を読んで概要を理解すること

- スキャニングとは設問のキーワードを本文中から見つけ出すこと

スキミングで本文の内容を大まかに把握します。次に設問を読んで何を問われているか把握したら、関連するキーワードが書かれている箇所を見つけます(スキャニング)。

関連キーワードが含まれる段落を読むだけで答えが導き出されることがあるので、解答スピードを上げるためにスキミングとスキャニングはとても有効です。

設問を確認してから本文を読む

後半の大問になると文章が長くなりスキミングしていると時間が足りなくなる場合もあります。

この場合有効な方法は設問から先に確認することです。

その順序を解説します。

- 本文の見出し数行で内容を推測します

- 設問を読み抜き取るべき情報・キーワードを把握します

- 本文に戻りキーワードを含む箇所を探し出します

- キーワードを含む段落を読みます

以上の順序で効率よく解答できるので、全文スキミングする時間がない、という場合はおすすめです。

鍵は速読力!リーディングを鍛える5ステップ

共通テストの英語対策の鍵は速読力です。

前項で、時間内に解ききるための対策を4つ紹介しましたが、その土台として速読力が必要です。

ここでは、速読力を鍛えるためには何を勉強していけばよいかを具体的に解説します。

語彙力を鍛える

リーディングに限らず英語の試験対策に語彙力は必須です。

長文では多少わからない単語が含まれていても推測できますが、わからない単語が多すぎると推測すらできません。

持っている単語帳1冊を全部覚えるくらいの気持ちで勉強しましょう。

文法を押さえる

教科書で習うレベルの文法はしっかり身につけておきましょう。

語彙力を鍛えても文法を理解していないと読み取りに時間がかかります。

模試や定期テストで文法の理解不足で間違えた問題があれば必ず見直しましょう。

同じような問題で何度も間違えたとしても、繰り返し見直すことでだんだんと理解が深まります。

頭から読んで理解する

速く読むためには英語を語順通りに読んで英語のまま理解する「英語脳」を鍛える必要があります。

英語脳を鍛える方法としては、シャドーイングや多読があります。

シャドーイングとは、英語の音声を聞きながら同時に声を出して真似る練習です。

これにより英語の発音やイントネーションを身につけるとともに英語を直接理解する能力が養われます。

シャドーイングはリスニングの練習にもなるので一石二鳥です。

多読とは文字通り英文をたくさん読むことです。

単語の意味を調べる必要がなく、少し簡単と思えるレベルの英文をたくさん読むことで、英語を英語のまま理解する力が養われます。

長文問題の演習を積む

英文を頭から読んで理解する練習と同時に、長文問題の演習も積んでいきます。

長文問題はある程度慣れもあります。

問題形式によってはスキャニングが効果的なものもありますし、先に文章を全部読んで内容を理解しておくと続く設問にすぐ回答できる場合もあります。

「こういう問題形式のときはこういう解き方がうまくいく」という感覚ができてくると本番でも焦ることがなくなります。

まずは本文を全部読んで段落ごとの概要を把握してから設問にうつる、という順序で解きます。

繰り返しているとスキミングやスキャニングのコツがわかってきます。

模試や過去問で演習

最後に、模試や過去問で時間配分に従って解く練習をします。

想定した時間配分よりも速く解ける問題、逆に時間を要する問題が出てくることもあります。

自分なりの時間配分にアレンジして本番に備えます。

模試や過去問を解く過程で語彙力不足や文法の理解不足を感じたら、それらの知識も補っていきます。

実際の長文問題で必要になる文法や構文はそれほど多くありません。

問題を解くことで効率よく学習を進められます。

学習の総仕上げとして、模試や過去問で時間配分を意識した演習を積み重ねましょう。

医学部専門予備校の京都医塾なら科目別カリキュラムで効果的に学習できる

京都医塾は一人ひとりの目標や学力に応じた徹底的なサポートを提供しています。

ここでは、京都医塾の特徴を具体的に紹介します。

教科ごとのレベル別カリキュラム

京都医塾の特徴は、生徒一人ひとりの習熟度に合わせて教科ごとに細かなレベル別カリキュラムを作成することです。

集団授業では英語は11クラス、化学は12クラスなど、各教科の習熟度に合わせてレベル別の編成を行います。

教科ごとにクラスを分けるので生徒一人ひとりに合わせた組み合わせは10,000通り以上です。

また、生徒一人に対して3名の担任がつき、週1回のカウンセリングや頻繁なコミュニケーションを通して生徒の学習の様子や生活リズムを把握します。

そうして一人ひとりに合わせて随時カリキュラムを最適化するオーダーメイドカリキュラムを実現します。

個別指導とレベル別集団授業のいいとこどり

京都医塾では、1対1の個人授業とレベル別集団授業のハイブリッド授業で合格への道のりを後押しします。

個人授業では各教科のエキスパートが完全1対1で生徒のわからないところを徹底指導し、短期間での学力伸長を実現します。

しかし、生徒のペースに合わせるばかりでは入試対策として十分とはいえません。

レベル別集団授業で入試までに必要な学習進度を確保します。

集団授業は一緒に学ぶ仲間ができること、仲間と切磋琢磨できることもメリットです。

個人授業とレベル別集団授業を組み合わせることで、両方のメリットを活かし合格へと導きます。

生徒1人に13人の講師チーム

京都医塾では生徒一人に対して各教科のエキスパート講師13人がチームとなって合格を目指します。

講師チームは月3回の教科別会議と月1回の担当者会議で生徒の学習の進捗を共有し、各科目のバランスを考えた最適な指導方針を検討します。

また、生徒一人ひとりに3人の担任講師がつき、勉強面だけではなく精神的なフォローや毎日の生活まで、いつでも相談を受け付けます。

週1回のカウンセリングも行い、生徒の細かな変化を見逃しません。

講師チーム全体で生徒一人ひとりの状況をフォローし、学期の途中でも柔軟にカリキュラムの変更を実施します。

こうして、生徒一人ひとりの目標や学力に応じたサポートを徹底します。

まとめ

今回の記事では、共通テスト英語リーディングの時間配分の目安と、制限時間内に解ききるための対策と勉強法を解説しました。

共通テスト英語のリーディングには速読力が大事です。

しかし速読力は一朝一夕には身につきません。

一人で学習していると勉強方法に迷ったり、行き詰まる恐れがあります。

医学部専門予備校の京都医塾なら、生徒一人ひとりの習熟度に合わせ教科ごとにレベル別カリキュラムを作成します。

自分だけのオーダーメイドカリキュラムで着実に合格というゴールに向かって進めます。

ゴールに向かうには自分の現在地を知ることが重要です。

まずは交通費・宿泊費が無料で体験授業と学力診断テストが受けられる「一泊二日医学部合格診断」で現在地を確認してみませんか。

お気軽にお問い合わせください。