付箋を使った勉強法には多くのメリットがあります。

弱点の可視化・暗記効率化・復習スケジュール管理など、付箋ならではの工夫で勉強効率を高めることができ、成績向上に役立ちます。

今回の記事では、付箋勉強法の具体的な活用術と注意点、勉強に適した付箋の選び方を具体例付きで解説します。

貼って剥がす達成感やエビングハウスの忘却曲線理論に基づく付箋復習法も紹介しますので、今日から取り入れやすい方法をぜひ参考にしてください。

目次

付箋を使った勉強で得られる効果を紹介

付箋を勉強に取り入れることで、勉強の効率アップ、弱点の可視化と補強、ノートや参考書を自分好みに変えられるなどの効果があります。

付箋は貼ったり剥がしたりできる特性を活かして情報整理がしやすく、苦手箇所の把握や暗記学習の進捗管理にも役立ちます。

また、学習が進んで付箋が減っていく過程で生まれる達成感がモチベーションアップにつながる点も見逃せません。

間違えた問題に貼って弱点を即把握

付箋は「自分のわからない問題」を見える化するのに最適です。

例えば問題集やテキストで間違えたり理解があいまいだった問題に付箋を貼っておけば、自分の弱点が一目瞭然になります。

わからないまま放置してしまうと、次に同じ問題が出てもまた間違えるリスクが高まりますが、付箋で目印を付けておけば後で必ず復習できます。

わからなかった問題を付箋で管理し、習得できたら剥がすという習慣を身につければ、全体の進捗と理解度を俯瞰でき、付箋が減っていくことで達成感を得られますね。

特に苦手な問題に繰り返し取り組むことで弱点を補強でき、着実に成績アップが期待できるでしょう。

貼り替えで項目を並べ替え整理

付箋は自由に貼ったり剥がしたりできるため、情報の取捨選択や並べ替えが簡単にできます。

ノートに直接書いてしまうと後から順序を入れ替えるのは大変ですが、付箋なら必要なメモを移動させたり不要になった情報をすぐ取り除いたりできるので、内容を整理し直すのが容易です。

例えば歴史の年表や小論文の構成を考える際に、付箋に書いた項目を貼り替えながらベストな順序を模索するといった使い方もできます。

貼って剥がせるからこそ思考の順序を入れ替えて考えられるのが付箋の大きなメリットです。

剥がす達成感で学習意欲を高める

付箋勉強法では、覚えられたら付箋をはがす、解けたらはがすといった一見シンプルな作業が大きな達成感につながります。

その達成感の積み重ねが「もっと頑張ろう」という前向きな学習意欲を引き出してくれます。

貼った付箋がどんどん減ってノートやテキストがすっきりしていく様子は、自分の努力の成果が目に見える形で表れるということです。

達成感によって勉強のモチベーションが上がり、次の学習へと良い循環が生まれます。

付箋を使った勉強法6選!手順・ポイント付きで解説

ここからは、付箋を活用した具体的な勉強法を6つ紹介します。

どれも今日から実践しやすい方法ばかりですので、自分に合いそうなものがあればぜひ取り入れてみてください。

重要ページに目印を貼り復習短縮

授業や自習中に「ここは後で見直そう」「テスト前に復習したい」と思った箇所に付箋を貼っておく習慣をつけましょう。

付箋を付けておけば、いざ復習するときに教科書やノートのどのページだったか一瞬で探し当てることができます。

ページ数や問題番号を思い出してパラパラ探す時間を減らせるため、わずかな時間の短縮でも積み重ねれば大きな効率化につながります。

ノートやテキストを閉じた状態でもどこに何枚付箋が付いているか一目で分かるので、復習漏れや確認漏れの防止にも役立ちます。

アクティブリコール勉強法

付箋は暗記科目の「アクティブリコール(能動的想起)」にも威力を発揮します。

問題集の解答や教科書の重要語句などを付箋で隠して、自力で思い出す練習をしましょう。

まず1周目は普通に問題を解き、答え合わせと復習をします。

次に2周目で、不正解だった問題の解答を付箋で隠し、間違えた箇所だけを解き直します。

答え合わせをして正解したらその問題の付箋を剥がし、不正解なら付箋を残したまま後日もう一度挑戦します。

このように繰り返すことで、付箋の数が少なくなるほど「この単元はだいぶ理解できた」と実感でき、学習の達成感を覚えるはずです。

付箋で答えを隠すことで答案をいちいち消したり書き直したりせずに済む利点もあり、効率よく反復学習できます。

暗記カード化しドアや壁に貼る

付箋をミニ暗記カードとして活用する方法です。

付箋の表面に覚えたい「問題」や「用語」、裏面に「答え」を書き込み、家のドアや机の前の壁など日常的によく目に入る場所に貼っておきます。

日常生活の中で何度も繰り返し目にすることで、意識せずとも知識が記憶に定着していきます。

例えば英単語を覚える際に、この方法で部屋のドアを暗記ドアにすれば、毎日部屋に出入りするたびに自然と単語テストができるわけです。

付箋は貼り直しも簡単なので、覚えたものは剥がして新しいものを追加したり場所を入れ替えたりして、常に新鮮な気持ちで暗記に取り組めます。

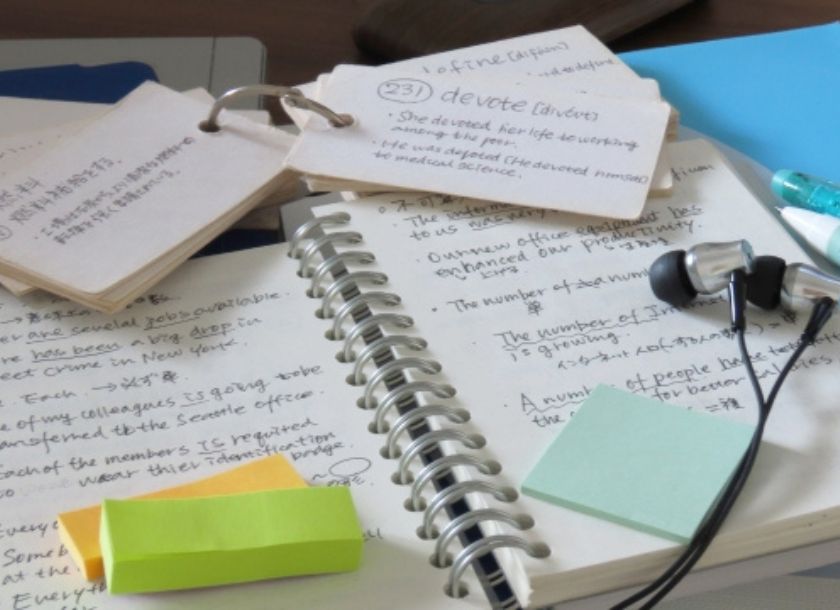

付箋ノートで知識を再構築

「付箋ノート」とは、ノートの台紙に直接書き込む代わりに付箋に書いたメモを貼って作るノートのことです。

従来のノートに比べて情報整理と記憶定着に優れ、多くのメリットがあります。

例えば、付箋ノートはレイアウトを自由に変えられるので内容の並べ替えや更新が簡単で、色や形で分類すれば視覚的にも情報を整理しやすくなります。

また付箋という限られたスペースに要点を書き込む過程で、自然と内容を要約する力が鍛えられ理解も深まります。

直接ノートに書き込むより気軽に書いて貼れるため、「とりあえず書き出してみよう」という発想でどんどんアウトプットできるのも魅力です。

覚えたら剥がし進捗を視覚管理

付箋は「自分の学習進捗」を見える化するツールにもなります。

最初に覚えるべき単語や解くべき問題にすべて付箋を貼っておき、覚えたり解けたりしたらその都度剥がしていきます。

貼った枚数が最初は多くても、日を追うごとに付箋が減っていけば「これだけできるようになった」と一目で実感できます。

付箋を貼りまくって覚え、はがしまくっていけば、勉強への達成感がどんどん蓄積されて自信にもつながります。

付箋学習なら暗記そのものと達成感の蓄積を同時に得られるため、ゲーム感覚で楽しみながら勉強を続けることができます。

復習日を書いた付箋で間隔反復

付箋を使って「いつ復習するか」をスケジュール管理する方法です。

例えば模試や定期テストの解き直し箇所に付箋を貼り、「◯月◯日に再復習」と具体的な日付を書き込んでおきます。

こうしておけば自分のノートや教材に「未来の復習予定」を可視化でき、うっかり復習を忘れるのを防止できます。

復習したら付箋を剥がすので、「予定通り復習できた!」という達成感も得られます。

これは記憶心理学者エビングハウスの提唱した忘却曲線に基づく学習法でもあります。

学習直後、翌日、1週間後、4週間後と間隔を空けて復習することで記憶が長期定着しやすくなるため、付箋に書いた復習日通りに繰り返し見直す習慣は非常に効果的です。

「貼るだけ満足」「貼りすぎ」の落とし穴と対処法

付箋は使い方次第で勉強効果を高めますが、間違った使い方をすると逆効果になる場合もあります。

ここでは、陥りがちな2つの落とし穴とその対処法を紹介します。

貼った箇所は必ず復習セットで

付箋を貼っただけで安心して、その後の行動につなげないのは禁物です。

せっかく「後で見直す」と思って付箋を貼っても、そのまま放置してしまえば貼った意味がありません。

付箋はあくまで勉強をサポートするツールなので、成績アップのためには付箋を貼った「後」が大切です。

付箋を貼った箇所は必ず復習したり、質問するなどのアクションをセットにする習慣をつけましょう。

「付箋を貼った=完了」ではなく、「付箋を貼った=要チェック事項」と意識しておくことがポイントです。

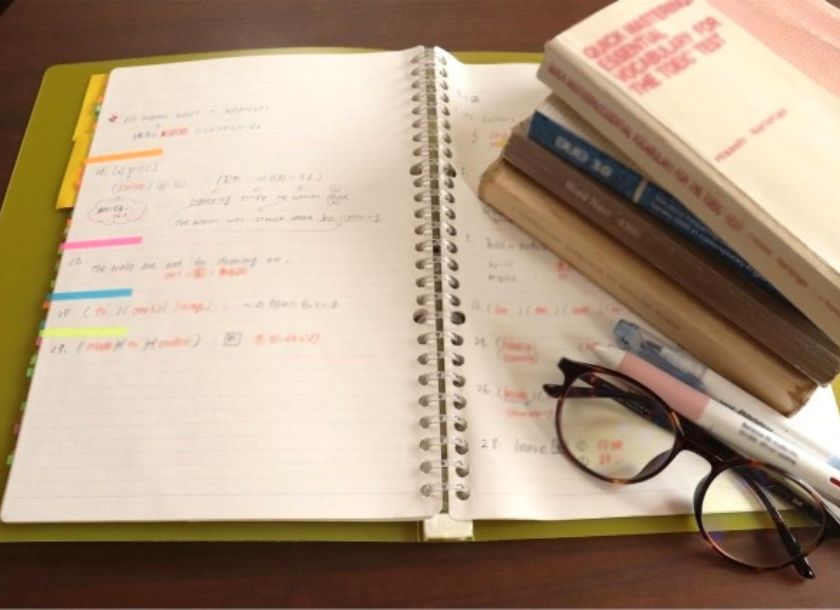

役割を決め付箋数を絞る

便利だからといって、ノートや教科書に付箋をむやみに貼りすぎるのも注意が必要です。

何でもかんでも付箋を貼ってしまうとページが付箋だらけになり、どの付箋に注目すればよいのかわからなくなって逆効果になる恐れがあります。

付箋を貼る基準やルールをあらかじめ決めておき、貼りすぎを防ぎましょう。

例えば色や形によって付箋の役割を決めておけば管理しやすくなります(優先度や科目ごとに色分けする、付箋のサイズで用途を変える等)。

付箋の数が増えすぎないようにすることで「どこが重要ポイントか」が埋もれず、効率的に活用できますよ。

勉強に合う付箋のサイズ・タイプとデザイン選び方

最後に、勉強に使う付箋の選び方について解説します。

| タイプ | 目安サイズ | 向いている使い方 |

| 細長インデックス | 幅7〜12mm×長さ50mm前後 | 単語・公式の暗記/ページ目印 |

| ミニ正方形 | 50×50mm前後 | 要点メモ/弱点メモ |

| 標準正方形 | 75×75mm前後 | 例題の解き方・質問事項 |

| 横長メモ | 76×127mm | 小論文構成/週間計画 |

| 強粘着・透明フィルム系 | サイズ各種 | 壁貼り暗記カード/図表への書き込み |

形状や粘着力、デザインなど様々な種類がありますが、用途に合わせて選ぶことでその効果を最大限に発揮できます。

単語は細長、メモは正方形など用途別

付箋のサイズや形状は用途に応じて使い分けましょう。例えば、英単語や用語の暗記には幅の狭い細長タイプの付箋やインデックス付箋が適しています。

問題集の解答を隠す用途にも細長い付箋が便利です。

一方、ちょっとしたメモを書いたり重要事項をまとめて貼るには、正方形の付箋や一般的な大きめサイズの付箋が向いています。

実際、文具メーカーのガイドでも「メモ用途には書き込みやすい大きめの正方形・長方形付箋が最適で、書類のインデックス用途には目立つ色の細長い付箋がぴったり」と紹介されています。

また、付箋の素材によって書き心地や粘着の強さも異なります。

紙質の違いや強粘着タイプか否かなども含め、自分の使うシーンに合った付箋を選ぶと良いでしょう。

好きな色・キャラで勉強を楽しく

勉強のモチベーションを上げるには、付箋のデザインにも注目してみましょう。

自分の好きな色やキャラクターが描かれた付箋なら、貼るだけでノートがちょっと華やかになり、気分も楽しくなります。

例えば、お気に入りのキャラクター付箋を間違えた問題に貼れば、「早く解けるようになってこの付箋を剥がしたい!」という前向きな気持ちになるかもしれません。

一方で、シンプルな無地の付箋はどんな場面でも使いやすく情報整理もしやすい利点があります。

勉強にメリハリをつけたいときはデザイン付箋、オールマイティに使いたいときはベーシックな付箋、といった具合に使い分けるのもおすすめです。

本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

付箋を活用した効率学習で「理解→定着→得点化」の流れを整えたら、次に大切なのは自分に最適化された受験戦略です。

医学部合格を目指す皆さまが、限られた時間で最大成果を上げるには、専門家によるカリキュラム設計と細やかな学習サポートが欠かせません。

医学部専門予備校 京都医塾では、学習計画の立案から弱点補強、メンタルケアまでをワンストップで支援。

付箋勉強法で得た「可視化」「振り返り」の習慣を、プロ指導と組み合わせることで、偏差値アップを確かな合格力へと昇華できます。

個別カリキュラム設計で最短合格へ

年間学習計画をただ与えるのではなく、現状の成績・生活リズム・将来像を丁寧にヒアリングしたうえで、最短合格へ導くロードマップを作成します。

週単位で学習量と復習サイクルを調整するため、「今日は何をすれば良いか」が常に明確。弱点や課題もカリキュラムに即座に反映されるため、無駄な学習の重複を防ぎ、持続的にモチベーションを維持できます。

さらに、定期面談で進度や理解度を点検し、必要に応じて科目配分や教材をアップデートします。

個人最適化と伴走型サポートを両立した設計が、合格可能性を着実に押し上げます。

13名チーム制で学習を徹底サポート

医学部専門予備校 京都医塾では担任・副担任・教務スタッフのほか、各科目専任講師や学習メンター、生活管理スタッフまでを含む「最大13名チーム制」を採用しています。

質問対応はもちろん、付箋で整理した疑問点をピンポイント解消できる個別指導や弱点別演習を設定。

さらに、学習リズムが崩れた際には生活面からもフォローするため、集中力の低下やスケジュール遅延を最小化できます。

多角的な伴走体制があるからこそ、付箋学習で生まれたやる気を持続させ、実力を確かな得点へつなげることが可能です。

寄り添いサポート体制で安心学習を実現

医学部受験は長期戦です。

モチベーションの波や不安の増減と向き合うには、学習面以外のケアも欠かせません。

医学部専門予備校 京都医塾のサポート体制は、定期カウンセリングやメンタルサポート、保護者面談など多面的なケアを提供。

付箋で可視化した達成度を共有しながら、次の目標設定を共に行うため、自分一人では気付きにくい小さな成長も実感しやすくなります。

不安を解消し、学習サイクルを安定化させることで、最後の一伸びが求められる医学部入試本番まで、安心して学び続けられる環境を整えています。

まとめ

付箋を活用した勉強法は「弱点の可視化→復習短縮→達成感の蓄積」という好循環を生み、学習効率を飛躍的に高めます。

記事で紹介した6つの活用術(目印付け・アクティブリコール・暗記カード化・付箋ノート・進捗管理・間隔反復)は、いずれも今日から実践できるシンプルな手法です。

一方で「貼るだけ満足」や「貼りすぎ」は逆効果になりかねません。

可視化した課題を行動に結びつけ、適切な枚数を保つことが成績向上の鍵となります。

とはいえ、医学部受験では科目バランスや出題傾向への対応、生活リズム管理など、自己流では補いきれない領域も多いのが実情です。

そこで頼りになるのが、個別カリキュラムと13名チーム制、寄り添いサポートを備えた医学部専門予備校 京都医塾です。

今なら「1泊2日医学部合格診断ツアー」で、現状分析から最適カリキュラム提案までを無料体験できます。

交通費・宿泊費は無料なので、まずは気軽に診断を受けて、自分だけの合格戦略を描いてみませんか。